交響曲案内: ベートーヴェンの「第九」(「合唱」)

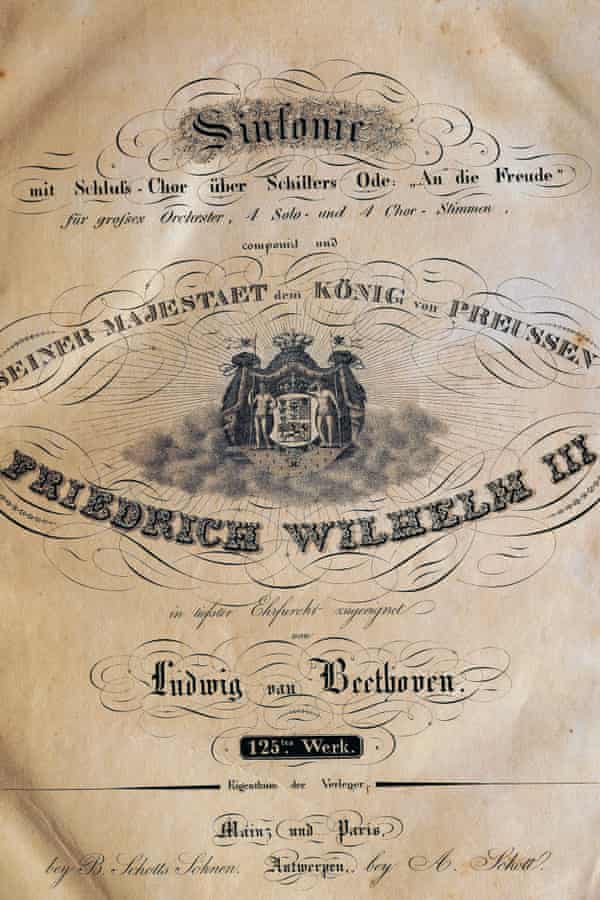

On 12月 24, 2021 by adminニコラス・クックはよく言っている。 「西洋音楽の主要なレパートリーの中で、第九交響曲は最も鏡の構造のように見え、それを理解し説明しようとする人々の価値、希望、恐怖を反映し屈折させる…初演から今日に至るまで、第九交響曲は正反対の解釈をしてきた」。 その中には、ベートーヴェンが作曲家として失格であること、理解しがたい規模、不可能に近い技術的要求、そして何よりも最終楽章のフリードリヒ・シラーの「歓喜の歌」の合唱設定による狂気に満ちた理想主義的人間主義が、狂気に等しいことをこの曲に見出した初期の聴衆や評論家たちの解釈もある。 一方、Hector Berlioz はこの曲を「作者の天才の集大成」と考えました。

第九交響曲は、音楽分析の方法論を刺激した唯一の曲と言えるでしょう。この交響曲が、その無秩序に多様な表面の下で本当にどれだけ統一され一貫した概念であるかを証明しようと、スコアを科学的音楽学に基づいて精読する分野。 交響的、技術的、作曲的な想像力と熟練度のネプラスウルトラと想像する人たちや、クラシック音楽はコンサートホールの中だけでなく外の世界も受け入れることができ、この曲は社会の変化、感情的希望、さらには政治改革のサウンドベルであると言いたい人たちによって、西洋クラシック音楽の中心作品として取り上げられるようになったのである。

しかし、第九交響曲についての考察や屈折は、この曲があまり好ましくない政権によって耳触りのよいものとして利用されてきた方法も含まなければなりません。 ベートーベンが作曲した「歓喜の歌」は、全世界が心に刻むべき標語であり、人類そのものの国歌として、19世紀初頭までに出現した国民国家の国歌よりもはるかに大きな影響力を持つものであるが、民主主義国家のみならず、独裁国家の標語としても採用されているのである。 ベートーヴェンの最新の伝記作家ヤン・スワフォードは、「第九をどう見るかは……どんなエリジウムを思い描くか、すべての人が兄弟であるべきか、兄弟でない人はすべて絶滅させるべきかによって決まる」と述べている。 (エステバン・ブッフ著『ベートーヴェンの第九-政治的歴史』には、この交響曲の歴史の特殊な側面がより詳しく書かれている)。 今日、「歓喜の歌」はEUの国歌であり、ドイツから日本まで、ホグマニーや新年の祝賀の音として使われている。 ベートーヴェンが全人類が歌えるような曲を書くことに成功しすぎただけで、その普遍的(あるいはほとんど)な兄弟愛のビジョンは、よく言えばキッチュ、悪く言えば政治的に危険だと感じる人もいる。 指揮者のグスタフ・レオンハルトは、このフィナーレについて、「あの『歓喜の歌』、下品といえば下品だ!」と、ひとこと。 それにテキストも!」。 完全に下品だ!」

そこで質問ですが、第九交響曲は全世界のものであり、過去190年間の想像の総体であり、無数の演奏と解釈であるとすると、実際はどうなのでしょうか。 世の中には、この曲がいかに部屋と結びついているかを示し、「歓喜の歌」の主題の着実な啓示として聴くことによって、その不穏な不連続性と多様性を和らげようとする勇敢な試みが数多く存在する。 この曲は、前の3つの楽章で一貫して予表されており、このプロセスの論理的な終着点としてフィナーレを聴くことができるのです。 ベートーヴェンは、フィナーレの冒頭で、その旅をはっきりと示している。チェロとバスが、レチタティーヴォのように、前の3楽章の音楽を、フィナーレの壮大な目的にはふさわしくないと拒絶するのだ(このプロセスは、ベートーヴェン自身の言葉を歌うバスソロによって決定づけられる。 その運命は、オーケストラに忍び込んで支配する曲で明らかにされ、ソリストと合唱団が立ち上がって「歓喜の歌」の主題に対するシラーの言葉を歌うと成就します。

その音楽の軌跡は、交響曲の感情の物語と平行しており、第1楽章でヤン・スワフォードが指摘するように古い英雄的理想の埋没から始まっています。 エロイカ交響曲を思い出してください。さて、第九の第一楽章は、先の交響曲が讃えた偉大な男の軍事的ヒロイズムの埋葬を表しています。第九の第一楽章の終わりにある葬送行進曲は、ナポレオンの夢の棺桶に釘を打ち込み、それが壊滅的に凝固して、1820年代の初めに第九交響曲を書いていたときにベートーベンが生きていて仕事をしていた政治的抑圧を生みだしたのです。 ベートーヴェンの最も豊かで叙情的な音楽であるこの牧歌は、その歓喜に満ちた牧歌の終わりに向かって、新しい種類のヒロイズムを夢見る牧歌である。 合唱団、声楽家、音楽家の共同体は、偉人や神によって導かれるのではなく、シラーの詩の「兄弟」の絆によって築かれ、人類の新しい、真のヒロイズムが自らの運命を切り開き、ベートーベンの望んだ世界を作り上げるのだ。 その世界は、世俗と聖なるものと同様に、地理的・民族的な多様性を象徴的に含んでおり、フィナーレに挿入されるトルコ音楽、そして騒々しく、楽しく、圧倒的に終わるこの交響曲、さらにその名人芸的対位法、感覚的ポリフォニー、カンタータ的、しかし恐ろしいほどに挑戦的な合唱曲の数々がそうである

この作品は、ベートーヴェンがこの交響的、劇的、社会的ビジョン(この作品ではベートーヴェンが同時に、共生的に取り組んでいる次元)を実現する力があるからこそ、どの演奏後にも、解決されない多くの問いが響くことになるのです。 グスタフ・レオンハルトほどではないにしても、このユートピア的な兄弟愛には、実は誰もが含まれているわけではないことを認識しなければならない。 シラーの台詞には、それが暗示されている。 「そうだ、もし誰かが自分の心をひとつだけ持っているのなら/我々に加われ、さもなければ泣いて/我々の中から盗み出せ、知らぬ間に」。 テオドール・アドルノが言うように、「悪い集団には孤独のイメージが内在し、喜びは彼が泣くのを見たいのだ…そんな集団の中で、老女はどうなるのだろう、死者の魂は言うまでもない…」と。 ベートーヴェンは、シラーの孤独を罰するようなセリフを、「喜びの歌」の主題の展開の途中で、奇妙なディミヌエンドとともに、独唱者と合唱団によって歌い、肯定の気運の中で一瞬の疑念を抱かせるのである。 それは、この普遍的なユートピア社会にも闇があり、排除された市民がいることを思い起こさせるものである。 皮肉なことに、ベートーヴェン自身は、音楽の中で他の人間との喜びと愛情に満ちたつながりを夢見ながら、自分の人生の中でそうしたつながりを探したが、ほとんど見つけることができなかったのです。 私の言葉ではなく、指揮者のロジャー・ノリントンが、コントラファゴット、2本のファゴット、バスドラムが、間違ったキー、新しいスピード、間違った小節のビートで介入することを表現したもので、交響曲の力強い啓示の音楽で聖歌隊が神のビジョンを呼び起こした直後の、悲愴な瞬間である。 この音楽は、酔っ払った兵士の歌(もちろんヘリウムを飲み込んだテナーが歌う)の伴奏を吊り上げるものです。 – ベートーヴェンは、偉大な男、軍国主義という古い理想を、モーツァルトの生涯で最も人気のあったオペラ『後宮からの誘拐』から借りてきたヤニサリー、トルコ軍楽隊の音楽で、野蛮に誇張し、「征服する英雄主義」への賛歌を歌ったのだ。 シラーの詩の最後の一節の崇高な設定である。「あなた方百万人」の抱擁、「全世界のキス」、「星の天蓋の向こうに住む」創造主のビジョンが描かれている。 ベートーヴェンは、トロンボーン、低弦、男声に、最も厳しい「抱擁」のイントネーションをさせる。 これは精神的、感覚的な安らぎではなく、もっと奇妙で深いものである。 作曲者のJörg Widmannは、この音楽が「恐ろしい」音世界を作り出しているとさえ表現している。 むしろ、このフィナーレの一節は、宇宙の冷たさと広さに対する人類の畏怖の念を音にし、私たち聴き手を、個人として、さらには創造の深淵に直面した人類の集合体としての微小な無益さに触れさせるのだ。 ベートーヴェンがドミナント9の和音で天空のサウンドスケープを作り、奇妙なトレモロと音域で揺れ動き、合唱団が「星の彼方の父」を思い描いた直後、音楽は地球に引き戻され、交響曲の驚くほど陽気なコーダの始まりで、「喜びの歌」のテーマは3拍子の爆発で跳ね回されるのである。

しかし、宇宙と地上の祝祭の間のクライマックスの並置は、特にフィナーレと交響曲全体を定義する何十もの対照のうちの最も極端なものにすぎません。 また、第1楽章のメロディーは、冒頭の血漿のようなイメージから忍び出てくる。また、第1楽章の後半には、オーケストラ音楽の中で最も不協和な響きを持つ、長調の第1転回和音、つまり第1主題のニ長調の回帰があるが、これをヤン・スワフォードは交響曲の構造における主人公の「種まき」の音として適切に表現している。 (1987年の論文でスーザン・マクラリーは、この瞬間は代わりに「解放を得られない強姦魔の喉を鳴らすような殺人的怒り」を象徴していると述べているが、これも第九に影響を与えた多様な解釈の一つである)。 また、スケルツォを突き破るティンパニの乱打や、トリオの素朴なドローンが衝撃的に安定し、ユーモラスである。 緩徐楽章のアダージョ・モルト・エ・カンタービレは、単体では静謐な叙情性を持つ音楽だが、交響曲全体の文脈から見ると、極めて劇的なコントラストを持つ音楽であり、周囲の混沌の中から魔法をかけたオアシスといえるだろう。

このように、交響曲が進むにつれてどんどん厳しくなるジャンプカットは、「器楽曲を作曲するときでさえ、常に全体を視野に入れるのが私の習慣」というベートーヴェンの作曲信条(これは、作曲上の単一性を追求することとは明らかに違う)のためかもしれません。 しかし、その「全体」には、社会としての私たちは何者なのか、私たちの人生の目的は何なのか、そして交響曲の限界は何なのか、といった疑問がつきまとう。 というより、第九交響曲は、私たちが何者であるかを反映し、音楽、世界、そしてその中での私たちの位置づけについて、まったく異なる考えやイデオロギーのための音盤となる、交響曲の無限の可能性を実現するものなのである。 ベートーヴェンの交響曲第9番が、間違いなく西洋音楽の中心的な芸術作品である理由はここにあります。この作品は、1824年当時と同様に、聴衆、演奏者、そしてそれ以降に交響曲を書いたすべての作曲家への挑戦でもあるのです。 しかし、それはこの曲が確実な一枚岩の記念碑だからではなく、その巨大で反論の余地のない音楽の力が、無限の更新と可能性の源泉であるからである。

Five key recording

Wilhelm Furtwängler/Berlin Philharmonic Orchestra:私が知る限り最も恐ろしい音楽制作かもしれない、1942年のヒトラーの誕生日のための演奏が悪魔的な強さで滲み出ています。

Roger Norrington/London Classical Players:20年以上経っても煽情的で象徴的。ピリオド楽器で初めて第九が世界に公開され、新しいことの逆説的衝撃にゾクゾクする。 歴史に根ざした演奏活動の可能性の広さを証明。

Leonard Bernstein/org of the world!: 1989年のクリスマスにベルリンの壁崩壊を記念してバーンスタインがドイツ、フランス、イギリス、ロシア、アメリカの奏者とブランデンブルク門で行った演奏、「自由への賛歌」(この演奏では「フロイデ」(喜び)ではなく「フライハイト」)が切々と歌い上げられます。

Riccardo Chailly/Leipzig Gewandhaus Orchestra:シャイーが持つパティーナを打ち破る創造性とゲヴァントハウス管弦楽団の素晴らしい伝統を組み合わせた最近の素晴らしい演奏です。

リッカルド・シャイーが、9月12日(金)のプロムスでライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とベートーベンの交響曲第9番を指揮します。 私たちのジャーナリズムはすべて独立したものであり、いかなる広告主や商業的イニシアティブの影響を受けることはありません。 アフィリエイト・リンクをクリックすると、サードパーティのクッキーが設定されることに同意したことになります。 より詳細な情報はこちら

{topLeft}

{bottomLeft}

{topRight}

{bottomRight}

をクリックする。

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Facebookでシェアする

- Twitterでシェアする

- メールでシェアする

- LinkedInでシェアする

- Pinterestでシェアする

- WhatsAppでシェアする

- Messengerでシェアする

でシェアする

コメントを残す