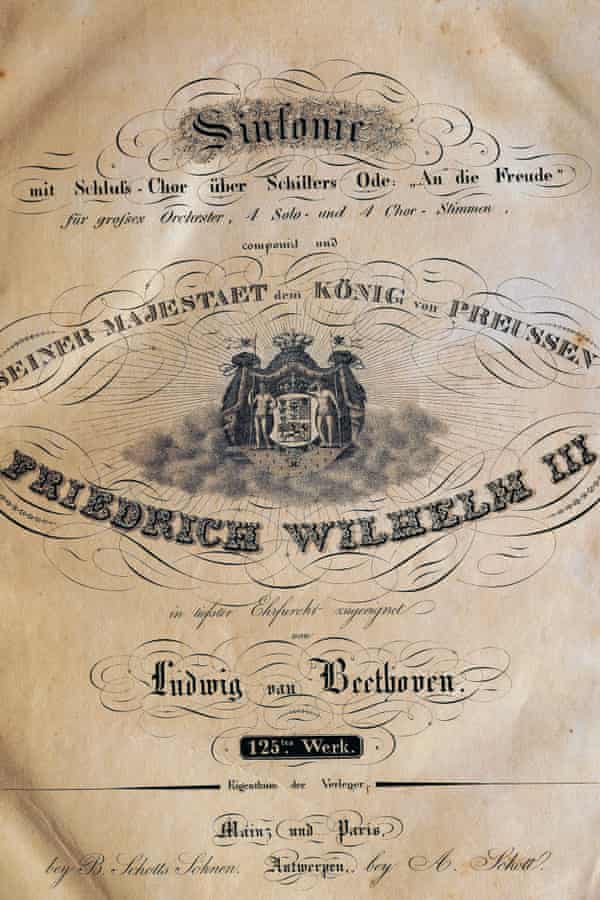

Guide des symphonies : La Neuvième de Beethoven (‘Choral’)

On décembre 24, 2021 by adminNicholas Cook le dit bien : « De toutes les œuvres du répertoire courant de la musique occidentale, la Neuvième Symphonie semble être celle qui ressemble le plus à une construction de miroirs, reflétant et réfractant les valeurs, les espoirs et les craintes de ceux qui cherchent à la comprendre et à l’expliquer… Depuis sa première exécution jusqu’à aujourd’hui, la Neuvième Symphonie a inspiré des interprétations diamétralement opposées ». Parmi ces interprétations figurent celles des premiers auditeurs et commentateurs qui y voyaient la preuve que Beethoven avait perdu la tête sur le plan de la composition, que cette œuvre, avec son ampleur incompréhensible, ses exigences techniques quasi impossibles et, surtout, son idéalisme humaniste follement utopique dans la mise en musique chorale de l’Ode à la joie de Friedrich Schiller dans son dernier mouvement, relevait de la folie. De l’autre côté, Hector Berlioz pensait qu’elle était « l’apogée du génie de son auteur ».

La Neuvième Symphonie est sans doute la pièce unique qui a inspiré la méthodologie de l’analyse musicale, une discipline de lecture attentive musicologique médico-légale de la partition qui a essayé de prouver à quel point cette symphonie est vraiment une conception unifiée et cohérente sous sa surface chaotiquement diverse. Elle a été présentée comme l’œuvre centrale de la musique classique occidentale à la fois par ceux qui l’imaginent comme le ne plus ultra de l’imagination et de la maîtrise symphonique, technique et compositionnelle, et par ceux qui veulent dire que la musique classique peut embrasser le monde en dehors de la salle de concert aussi bien qu’à l’intérieur de celle-ci, et que la pièce est une sonnerie de changement social, d’espoir émotionnel, et même de réforme politique.

Mais ces réflexions et réfractions sur et de la Neuvième Symphonie doivent aussi englober les façons dont le morceau a été utilisé comme un ver d’oreille manipulateur par des régimes peu recommandables. L’Hymne à la joie – que Beethoven a composé comme une devise que le monde entier devait prendre à cœur, pour devenir un hymne national de l’humanité elle-même, quelque chose de bien plus important dans son impact que les hymnes des États-nations qui avaient émergé au début du XIXe siècle – a été adopté comme devise par des dictatures aussi bien que par des démocraties. Comme le dit Jan Swafford, le biographe le plus récent de Beethoven, « la façon dont on considère la Neuvième (…) dépend du type d’Elysium que l’on a en tête, si tous les gens doivent être frères ou si tous les non-frères doivent être exterminés ». (Le livre d’Esteban Buch, Beethoven’s Ninth – A Political History, en dit plus sur cet aspect particulier de l’histoire de la symphonie). Aujourd’hui, l’Ode à la joie est l’hymne de l’Union européenne et le son des célébrations de Hogmanay et du Nouvel An partout, de l’Allemagne au Japon, et c’est un rendez-vous annuel aux Proms, traditionnellement l’avant-dernière nuit de la saison, comme cette année. Certains pensent que Beethoven a tout simplement trop bien réussi à écrire un air qui pourrait vraiment être chanté par toute l’humanité, et que sa vision de la fraternité universelle (ou presque – j’y reviendrai !) est au mieux kitsch, au pire politiquement dangereuse. Le chef d’orchestre Gustav Leonhardt, parlant du finale, a dit simplement : « Cette ‘Ode à la joie’, quelle vulgarité ! Et le texte ! Complètement puéril ! »

Donc la question est la suivante : étant donné que la Neuvième Symphonie appartient au monde entier, et qu’elle est maintenant la somme totale de toutes ces imaginations au cours des 190 dernières années, et de ses myriades de performances et d’interprétations, qu’est-elle réellement ? Il existe de nombreuses tentatives courageuses visant à montrer comment cette pièce relie l’ensemble de la pièce, à apprivoiser ses discontinuités et ses diversités inquiétantes en l’entendant comme une révélation constante du thème de l’Ode à la joie. Cette mélodie déterminante est en effet constamment préfigurée dans les trois mouvements précédents, et vous pouvez entendre le finale comme le point final logique de ce processus. Beethoven rend même ce voyage tout à fait explicite au début du finale, alors que les violoncelles et les basses, dans leurs élans semblables à des récitatifs, rejettent la musique des trois mouvements précédents, la jugeant impropre à l’objectif plus grandiose du finale (un processus confirmé par le solo de basse, qui chante les propres mots de Beethoven : « Ô Amis, pas ces sons ! ») ; ce destin est révélé dans l’air qui s’infiltre et s’empare de l’orchestre, et il s’accomplit une fois que les solistes et le chœur se lèvent pour chanter les mots de Schiller sur le thème de l’Ode à la joie.

Cette trajectoire musicale est mise en parallèle avec le récit émotionnel de la symphonie, qui commence par l’enterrement du vieil idéal héroïque, comme le suggère Jan Swafford, dans le premier mouvement. Rappelez-vous la symphonie Héroïque : eh bien, le premier mouvement de la Neuvième représente l’enterrement de l’héroïsme militaire des grands hommes que la symphonie précédente célèbre : la marche funèbre à la fin du premier mouvement de la Neuvième enfonce le clou dans le cercueil du rêve napoléonien, qui avait cuit de façon si dévastatrice et produit les répressions politiques sous lesquelles Beethoven vivait et travaillait lorsqu’il écrivait la Neuvième Symphonie au début des années 1820. Viennent ensuite l’énergie bucolique ironique du scherzo et la vision arcadienne du mouvement lent, la musique la plus opulente et lyrique de Beethoven, une idylle qui rêve d’un nouveau type d’héroïsme vers la fin de sa pastorale enivrante, alors que ces fanfares de cuivres apparaissent soudainement au milieu de prémonitions harmoniques de la musique la plus visionnaire du finale. Ce mouvement final est lui-même la mise en œuvre d’une victoire de l’humanité, les individus se rassemblant dans la joie et l’amour : une communauté de chœurs, de solistes vocaux et de musiciens qui n’est pas dirigée par de grands hommes ou même par Dieu, mais qui est plutôt construite sur les liens entre les « frères » du poème de Schiller, alors que ce nouvel héroïsme véritable de l’humanité crée son propre destin et façonne le monde dans lequel Beethoven voulait vivre. Ce monde inclut symboliquement les diversités géographiques et ethniques tout comme il englobe le profane et le sacré, dans la musique turque qui interrompt le final et avec laquelle toute la symphonie se termine bruyamment, joyeusement, de manière écrasante ; ainsi que son contrepoint virtuose, sa polyphonie sensuelle et son écriture chorale semblable à une cantate – mais d’un défi terrifiant.

C’est pourtant précisément en raison de la puissance de l’accomplissement par Beethoven de cette vision symphonique, dramatique et sociale (dimensions sur lesquelles Beethoven travaille simultanément et symbiotiquement dans cette pièce) qu’elle pose tant de questions qui résonnent, non résolues, après toute représentation. L’une d’elles concerne le texte ; même si l’on ne va pas aussi loin que Gustav Leonhardt, il faut reconnaître que tout le monde n’est pas inclus dans cette fraternité utopique. C’est implicite dans les vers de Schiller : « Si quelqu’un garde / Un seul cœur à lui / Qu’il se joigne à nous, ou bien, en pleurant / Qu’il s’échappe de notre milieu, inconnu ». Comme le dit Theodor Adorno, « L’image du solitaire est inhérente au mauvais collectif, et la joie désire le voir pleurer… Dans une telle société, que deviennent les vieilles filles, sans parler des âmes des morts ? ». Beethoven place les vers de Schiller qui punissent la solitude, au milieu de l’exposition du thème de l’Ode à la joie, avec un étrange diminuendo, chanté par les solistes puis le chœur, un moment de doute au milieu d’un foment d’affirmation. Un détail peut-être, mais un rappel que même cette société utopique universelle a ses ténèbres, ses citoyens exclus. L’ironie est que Beethoven lui-même, tout en rêvant dans sa musique de cette connexion joyeuse et aimante avec les autres êtres humains, a cherché mais n’a que rarement trouvé ces connexions dans sa propre vie : sa musique est devenue ce qu’il ne pouvait pas.

Voilà le « pet » dans le final. Ce n’est pas mon mot, mais la description faite par le chef d’orchestre Roger Norrington de l’intervention du contrebasson, des deux bassons et de la grosse caisse, dans la mauvaise tonalité, à une nouvelle vitesse, et dans ce que vous réalisez rapidement être le mauvais temps de la mesure, un moment pathétique qui survient juste après que le chœur ait invoqué une vision de Dieu avec une partie de la musique puissamment révélatrice de la symphonie. Ce pétard musical hisse l’accompagnement d’un soldat ivre – chanté par un ténor avaleur d’hélium, bien sûr ! – un hymne à « l’héroïsme conquérant », alors que Beethoven détruit sauvagement les vieux idéaux du grand homme-militarisme, avec une musique de janissaire et de fanfare turque empruntée et exagérée à l’opéra le plus populaire de Mozart de son vivant, L’Enlèvement au sérail. Et à l’extrême opposé, il y a la musique qui suit de peu le chant de louange de ce soldat en pisse (allitération – la forme la plus basse de la poésie, excusez-moi !), la sublime mise en musique du dernier verset du poème de Schiller, une vision de l’étreinte de « vous millions », du « baiser du monde entier », et d’un créateur « habitant au-delà du dais des étoiles ». Dans une musique qui semble étonnamment lente et dépouillée après la double fugue d’enfer et la version triomphaliste de l’Ode à la joie que nous venons d’entendre, Beethoven fait entonner aux trombones, aux cordes graves et aux voix masculines la plus austère des « étreintes ». Il ne s’agit pas de réconfort spirituel ou sensuel, mais de quelque chose de beaucoup plus étrange et profond. Le compositeur Jörg Widmann décrit même cette musique comme créant un monde sonore « horrible », dans une musique qui semble contredire directement le sentiment salvateur des mots. Au contraire, ce passage du finale exprime la crainte de l’humanité face à la froideur et à l’immensité du cosmos, nous mettant en contact avec notre futilité microscopique en tant qu’individus et même en tant qu’humanité collective face aux profondeurs de la création. Ce qui se passe ensuite – juste après que Beethoven ait créé un paysage sonore céleste sur un accord de 9e dominante vertigineusement anticipé, qui miroite et pulse avec d’étranges trémolos et registres, le chœur contemplant ce « père au-delà des étoiles » – c’est que la musique est arrachée à la terre pour le début de la coda étonnamment jubilatoire de la symphonie, et le thème de l’Ode à la joie bondit dans une explosion à triple temps.

Mais cette juxtaposition culminante entre le cosmos et la célébration terrestre n’est que l’un des plus extrêmes des dizaines de contrastes qui définissent le finale en particulier, et la symphonie dans son ensemble. Pensez à l’image d’ouverture du plasma musical à partir duquel les mélodies du premier mouvement se glissent et s’écrasent, ou plus loin dans le mouvement d’ouverture, l’accord de première inversion en majeur le plus dissonant de toute la musique orchestrale – le retour en ré majeur du premier thème, que Jan Swafford décrit avec justesse comme le son du héros « semant la ruine » dans la structure de la symphonie. (Pour Susan McClary, dans un article de 1987, ce moment symbolisait plutôt la « rage meurtrière d’un violeur incapable de se libérer », une autre des diverses interprétations que la Neuvième a inspirées). Il y a les coups de timbales perturbateurs et déphasés qui ponctuent le scherzo, à côté desquels les bourdons rustiques de la section en trio sont étonnamment stables et de bonne humeur. En soi, la musique du mouvement lent Adagio molto e cantabile est sereinement lyrique, mais dans le contexte de la symphonie dans son ensemble, c’est une musique d’un contraste dramatique extrême, une oasis maganée du chaos qui l’entoure.

Tous ces sauts de plus en plus sévères au fil de la symphonie pourraient bien être au service du credo compositionnel de Beethoven, selon lequel « même lorsque je compose de la musique instrumentale, j’ai coutume de toujours garder l’ensemble en vue » (ce qui n’est décidément pas la même chose qu’une recherche d’une unité compositionnelle à pensée unique). Pourtant, cet « ensemble » reste criblé de questions, sur ce que nous sommes en tant que société, sur le but de nos vies – et sur les limites de la symphonie. Ou plutôt, la Neuvième Symphonie est une réalisation des possibilités illimitées de la symphonie, pour refléter qui nous sommes, une caisse de résonance pour des idées et des idéologies très différentes sur la musique, le monde et notre place dans celui-ci. C’est pourquoi la Neuvième Symphonie de Beethoven est sans doute l’œuvre d’art centrale de la musique occidentale : elle représente autant un défi aujourd’hui qu’en 1824 pour ses auditeurs, ses interprètes et tous les compositeurs qui ont écrit une symphonie depuis. Mais ce n’est pas parce que cette œuvre est un monument monolithique de certitude ; c’est plutôt parce que sa puissance musicale gigantesque et irréfutable est une source de renouvellement et de possibilités sans fin. Un peu comme toute l’histoire de la symphonie, pourrait-on dire…

Cinq enregistrements clés

Wilhelm Furtwängler/Orchestre philharmonique de Berlin : peut-être la plus terrifiante création musicale que je connaisse ; une exécution pour l’anniversaire d’Hitler en 1942 qui bouillonne d’une intensité démoniaque. La fin ressemble plus à un cri de douleur qu’à un cri de joie.

Roger Norrington/London Classical Players : toujours aussi incendiaire et iconoclaste après plus de deux décennies ; frissons avec le choc paradoxal de la nouveauté, alors que la Neuvième était révélée au monde sur des instruments d’époque pour la première fois.

John Eliot Gardiner/Orchestre Révolutionnaire et Romantique : Preuve de l’étendue des possibilités d’une pratique d’exécution historiquement informée : L’enregistrement de Gardiner, réalisé quelques années seulement après celui de Norrington, est à tout le moins plus sauvage et plus libre.

Leonard Bernstein/orchestre du monde entier ! : la performance que Bernstein a dirigée avec des joueurs d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, de Russie et d’Amérique le jour de Noël 1989 à la porte de Brandebourg pour marquer la chute du mur de Berlin – une « Ode à la liberté » fulgurante (« Freiheit » a remplacé « Freude », la joie, pour cette performance).

Riccardo Chailly/Orchestre du Gewandhaus de Leipzig : une performance récente, et brillante, qui associe la créativité patinée de Chailly à la magnifique tradition orchestrale du Gewandhaus. Le résultat est d’une imagination catalytique – et vous pouvez entendre cette combinaison aux Proms cette semaine.

Riccardo Chailly dirige la Neuvième Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig aux Proms le vendredi 12 septembre.

Cet article contient des liens affiliés, ce qui signifie que nous pouvons percevoir une petite commission si un lecteur clique dessus et effectue un achat. Tout notre journalisme est indépendant et n’est en aucun cas influencé par un annonceur ou une initiative commerciale. En cliquant sur un lien affilié, vous acceptez que des cookies tiers soient installés. Plus d’informations .

{topLeft}

{bottomLeft}

{{topRight}

{bottomRight}

.

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphes}}{{texte mis en évidence}}

- Partager sur Facebook

- Partager sur Twitter

- Partager par courriel

- Partager sur LinkedIn

- Partager sur Pinterest

- Partager sur WhatsApp

- Partager sur Messenger

.

Laisser un commentaire