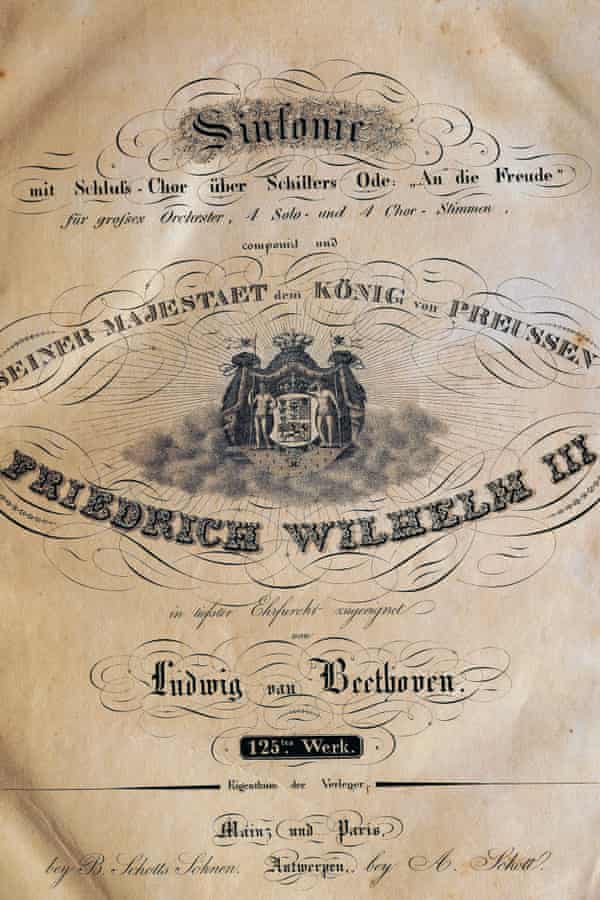

Symphonieführer: Beethovens Neunte (‚Choral‘)

On Dezember 24, 2021 by adminNicholas Cook drückt es gut aus: „Von allen Werken des Mainstream-Repertoires der westlichen Musik erscheint die Neunte Symphonie am meisten wie eine Spiegelkonstruktion, die die Werte, Hoffnungen und Ängste derjenigen reflektiert und bricht, die versuchen, sie zu verstehen und zu erklären … Von ihrer ersten Aufführung bis zum heutigen Tag hat die Neunte Symphonie diametral entgegengesetzte Interpretationen inspiriert“. Zu diesen Interpretationen gehören jene frühen Hörer und Kommentatoren, die in ihr den Beweis dafür sahen, dass Beethoven kompositorisch den Verstand verloren hatte; dass das Werk mit seinem unverständlichen Umfang, seinen nahezu unmöglichen technischen Anforderungen und vor allem seinem verrückten utopischen humanistischen Idealismus in der Chorvertonung von Friedrich Schillers Ode an die Freude im letzten Satz dem Wahnsinn gleichkam. Auf der anderen Seite hielt Hector Berlioz sie für den „Höhepunkt des Genies ihres Autors“.

Die Neunte Sinfonie ist wohl das einzige Werk, das die Methodik der musikalischen Analyse inspiriert hat, eine Disziplin des forensischen musikwissenschaftlichen genauen Lesens der Partitur, die zu beweisen versucht, wie einheitlich und kohärent diese Sinfonie unter ihrer chaotisch vielfältigen Oberfläche wirklich ist. Sie wurde als das zentrale Werk der westlichen klassischen Musik hochgehalten, sowohl von denen, die sie als das Nonplusultra der symphonischen, technischen und kompositorischen Vorstellungskraft und Meisterschaft ansehen, als auch von denen, die sagen wollen, dass die klassische Musik die Welt außerhalb des Konzertsaals ebenso umfassen kann wie innerhalb des Konzertsaals, und dass das Stück eine klingende Glocke des sozialen Wandels, der emotionalen Hoffnung und sogar der politischen Reform ist.

Aber diese Reflexionen und Brechungen der Neunten Symphonie müssen auch die Art und Weise einschließen, in der das Stück von weniger guten Regimen als manipulativer Ohrwurm benutzt wurde. Die Ode an die Freude – die Beethoven als Motto für die ganze Welt komponiert hat, das sie sich zu Herzen nehmen sollte, um zu einer Nationalhymne der Menschheit selbst zu werden, etwas, das in seiner Wirkung sogar noch größer ist als die Hymnen der Nationalstaaten, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden sind – wurde sowohl von Diktaturen als auch von Demokratien als Motto übernommen. Wie Beethovens jüngster Biograph Jan Swafford sagt, „hing die Betrachtung der Neunten … davon ab, welche Art von Elysium man vor Augen hatte, ob alle Menschen Brüder sein sollten oder ob alle Nicht-Brüder ausgerottet werden sollten“. (Esteban Buchs Buch, Beethovens Neunte – Eine politische Geschichte, enthält mehr über diese besondere Seite der Geschichte der Symphonie). Heute ist die Ode an die Freude die Hymne der Europäischen Union und der Sound von Hogmanay- und Neujahrsfeiern überall von Deutschland bis Japan, und sie ist ein jährlicher Fixpunkt bei den Proms, traditionell am vorletzten Abend der Saison, so auch in diesem Jahr. Manche sind der Meinung, dass es Beethoven einfach zu gut gelungen ist, ein Lied zu schreiben, das wirklich von der ganzen Menschheit gesungen werden kann, und dass seine Vision von universeller (oder fast – dazu komme ich noch!) Brüderlichkeit bestenfalls Kitsch, schlimmstenfalls aber politisch gefährlich ist. Der Dirigent Gustav Leonhardt sagte über das Finale einfach: „Diese ‚Ode an die Freude‘, was für eine Vulgarität! Und der Text! Vollkommen kindisch!“

Da die Neunte Sinfonie der ganzen Welt gehört und nun die Summe all dieser Vorstellungen der letzten 190 Jahre und ihrer unzähligen Aufführungen und Interpretationen ist, stellt sich die Frage: Was ist sie eigentlich? Es gibt viele tapfere Versuche, zu zeigen, wie das Stück den Raum zusammenhält, seine beunruhigenden Diskontinuitäten und Verschiedenheiten zu bändigen, indem man es als eine stetige Offenbarung des Themas der Ode an die Freude hört. Diese bestimmende Melodie wird in der Tat in allen drei vorangegangenen Sätzen konsequent vorweggenommen, und man kann das Finale als den logischen Endpunkt dieses Prozesses hören. Beethoven macht diese Reise sogar zu Beginn des Finales absolut deutlich, wenn die Celli und Bässe in ihren rezitativischen Ausbrüchen die Musik der drei vorangegangenen Sätze als unpassend für den größeren Zweck des Finales zurückweisen (ein Prozess, der durch das Bass-Solo, das Beethovens eigene Worte singt, abgeschlossen wird: „O Freunde, nicht diese Töne!“); diese Bestimmung offenbart sich in der Melodie, die sich einschleicht und das Orchester übernimmt, und sie erfüllt sich, wenn die Solisten und der Chor sich erheben, um Schillers Worte zum Thema der Ode an die Freude zu singen.

Diesem musikalischen Verlauf entspricht die emotionale Erzählung der Sinfonie, die mit der Beerdigung des alten heroischen Ideals im ersten Satz beginnt, wie Jan Swafford andeutet. Erinnern Sie sich an die Eroica-Sinfonie: Nun, der erste Satz der Neunten stellt die Beerdigung des militärischen Heldentums des großen Mannes dar, das die frühere Sinfonie feierte: Der Trauermarsch am Ende des ersten Satzes der Neunten schlägt den Nagel in den Sarg des napoleonischen Traums, der so verheerend geronnen war und die politischen Repressionen hervorbrachte, unter denen Beethoven lebte und arbeitete, als er in den frühen 1820er Jahren die Neunte Sinfonie schrieb. Dann folgt die ironische bukolische Energie des Scherzos und die arkadische Vision des langsamen Satzes, Beethovens opulenteste lyrische Musik, eine Idylle, die gegen Ende ihrer schwärmerischen Pastorale von einer neuen Art von Heldentum träumt, wenn diese Blechbläserfanfaren plötzlich inmitten harmonischer Vorahnungen der visionärsten Musik des Finales erscheinen. Dieser Schlusssatz selbst ist dann eine Darstellung des Sieges der Menschheit, wenn die Individuen in Freude und Liebe zusammenkommen: eine Gemeinschaft von Chor, Gesangssolisten und Musikern, die nicht von großen Männern oder gar von Gott geführt wird, sondern auf den Banden zwischen Brüdern“ aus Schillers Gedicht aufbaut, während dieses neue, wahre Heldentum der Menschheit sein eigenes Schicksal schafft und die Welt gestaltet, in der Beethoven leben wollte. Diese Welt umfasst symbolisch geografische und ethnische Unterschiede ebenso wie das Weltliche und das Sakrale in der türkischen Musik, die das Finale unterbricht und mit der die ganze Symphonie geräuschvoll, freudig und überwältigend endet, sowie ihren virtuosen Kontrapunkt, ihre sinnliche Polyphonie und ihre kantatenartige – aber erschreckend anspruchsvolle – Chorliteratur.

Doch gerade wegen der Kraft von Beethovens Erfüllung dieser symphonischen, dramatischen und sozialen Vision (Dimensionen, an denen Beethoven in diesem Werk gleichzeitig und symbiotisch arbeitet) stellt es so viele Fragen, die nach jeder Aufführung ungelöst nachklingen. Eine davon betrifft den Text; auch wenn man nicht so weit gehen muss wie Gustav Leonhardt, muss man erkennen, dass nicht alle Menschen tatsächlich in diese utopische Bruderschaft einbezogen sind. Das ist in Schillers Zeilen implizit enthalten: „Ja, wer nur ein Herz sein eigen hält, / Der soll sich uns anschließen, oder weinend / Sich aus unserer Mitte stehlen, unbekannt“. Theodor Adorno formuliert es so: „Dem schlechten Kollektiv wohnt das Bild des Einsamen inne, und die Freude will ihn weinen sehen … Was soll in einer solchen Gesellschaft aus alten Jungfern werden, ganz zu schweigen von den Seelen der Toten?“ Beethoven setzt Schillers die Einsamkeit bestrafende Zeilen mitten in die Exposition des Themas der Ode an die Freude, mit einem seltsamen Diminuendo, gesungen von den Solisten und dann vom Chor, ein Moment des Zweifels inmitten einer aufkeimenden Bejahung. Ein Detail vielleicht, aber eine Erinnerung daran, dass auch diese universelle utopische Gesellschaft ihre Schattenseiten hat, ihre ausgeschlossenen Bürger. Die Ironie ist, dass Beethoven selbst, während er in seiner Musik von dieser freudigen und liebevollen Verbindung mit anderen Menschen träumte, diese Verbindungen in seinem eigenen Leben suchte, aber nur selten fand: Seine Musik wurde zu dem, was er nicht konnte.

Da ist der „Furz“ im Finale. Nicht mein Wort, sondern die Beschreibung des Dirigenten Roger Norrington für den Einsatz des Kontrafagotts, der beiden Fagotte und der großen Trommel in der falschen Tonart, in einem neuen Tempo und in einem, wie sich bald herausstellt, falschen Taktschlag – ein bösartiger Moment, der kurz darauf folgt, nachdem der Chor mit einer der kraftvollsten Offenbarungsmusiken der Sinfonie eine Vision Gottes beschworen hat. Diese musikalische Petarde hebt die Begleitung eines betrunkenen Soldaten – gesungen von einem heliumschluckenden Tenor, natürlich! – eine Hymne auf das „siegreiche Heldentum“, in der Beethoven die alten Ideale des Großmann-Militarismus mit einer Janitscharen- und Türkenmusik, die aus Mozarts zu Lebzeiten populärster Oper „Die Entführung aus dem Serail“ entliehen und wild übertrieben wurde, aufs Korn nimmt. Und genau das andere Extrem ist die Musik, die kurz nach dem Lobgesang des besoffenen Gefreiten erklingt (Alliteration – die niedrigste Form der Poesie, Entschuldigung!), die erhabene Vertonung der letzten Strophe von Schillers Gedicht, eine Vision der Umarmung von „euch Millionen“, des „Kusses der ganzen Welt“ und eines Schöpfers, der „jenseits des Sternenhimmels wohnt“. In einer Musik, die nach der höllischen Doppelfuge und der triumphalistischen Version der Ode an die Freude, die wir gerade gehört haben, schockierend langsam und sparsam klingt, lässt Beethoven Posaunen, tiefe Streicher und Männerstimmen die schroffsten „Umarmungen“ anstimmen. Hier geht es nicht um geistigen oder sinnlichen Trost, sondern um etwas viel Fremderes und Tieferes. Der Komponist Jörg Widmann beschreibt diese Musik sogar als eine „schreckliche“ Klangwelt, in einer Musik, die in direktem Widerspruch zu der erlösenden Stimmung der Worte zu stehen scheint. Stattdessen lässt diese Passage des Finales die Ehrfurcht des Menschen vor der Kälte und Weite des Kosmos erklingen und bringt uns Hörer in Kontakt mit unserer mikroskopischen Vergeblichkeit als Individuen und sogar als kollektive Menschheit angesichts der Tiefen der Schöpfung. Nachdem Beethoven auf einem schwindelerregend vorweggenommenen Dominant-Noten-Akkord, der mit seltsamen Tremoli und Registern schimmert und pulsiert, eine himmlische Klanglandschaft geschaffen hat und der Chor über den „Vater jenseits der Sterne“ nachdenkt, wird die Musik für den Beginn der erstaunlich jubelnden Coda der Sinfonie auf die Erde zurückgerissen, und das Thema der Ode an die Freude springt in einer dreifachen Explosion umher.

Aber diese kulminierende Gegenüberstellung von Kosmos und irdischer Feier ist nur einer der extremsten der Dutzenden von Kontrasten, die das Finale im Besonderen und die Sinfonie als Ganzes bestimmen. Man denke nur an das Anfangsbild des musikalischen Plasmas, aus dem die Melodien des ersten Satzes kriechen und krachen, oder später im Eröffnungssatz an den dissonantesten Erstumkehr-Dur-Akkord der Orchestermusik – die D-Dur-Wiederkehr des ersten Themas, die Jan Swafford treffend als den Klang des Helden beschreibt, der in der Struktur der Sinfonie „Verderben sät“. (Für Susan McClary symbolisiert dieser Moment in einem Artikel von 1987 stattdessen die „erdrosselnde mörderische Wut eines Vergewaltigers, der nicht in der Lage ist, sich zu befreien“ – eine weitere der vielfältigen Interpretationen, die die Neunte inspiriert hat). Da sind die verstörenden, phasenverschobenen Paukenschläge, die das Scherzo durchbrechen, neben denen die rustikalen Drones des Trio-Abschnitts erschreckend stabil und gut gelaunt wirken. Für sich genommen ist die Musik des langsamen Satzes Adagio molto e cantabile heiter und lyrisch, aber im Kontext der gesamten Sinfonie ist sie eine Musik von extremem dramatischem Kontrast, eine Oase, die aus dem Chaos um sie herum gezaubert wurde.

Alle diese im Laufe der Sinfonie immer stärker werdenden Sprünge könnten durchaus im Dienste von Beethovens kompositorischem Credo stehen: „Auch wenn ich Instrumentalmusik komponiere, ist es meine Gewohnheit, immer das Ganze im Auge zu behalten“ (was entschieden nicht dasselbe ist wie das Streben nach einer eindimensionalen kompositorischen Einheit). Doch dieses „Ganze“ bleibt von Fragen durchsetzt, darüber, wer wir als Gesellschaft sind, was der Sinn unseres Lebens sein sollte – und wo die Grenzen der Symphonie liegen könnten. Oder besser gesagt, die Neunte Sinfonie ist eine Verwirklichung der grenzenlosen Möglichkeiten der Sinfonie, zu reflektieren, wer wir sind, ein Resonanzboden für sehr unterschiedliche Ideen und Ideologien über Musik, die Welt und unseren Platz darin. Deshalb ist Beethovens neunte Sinfonie wohl das zentrale Kunstwerk der abendländischen Musik: Sie ist heute noch genauso eine Herausforderung für die Zuhörer, für die Interpreten und für jeden Komponisten, der seither eine Sinfonie geschrieben hat, wie sie es 1824 war. Das liegt aber nicht daran, dass dieses Werk ein monolithisches Monument der Gewissheit ist, sondern daran, dass seine gigantische, unbestreitbare musikalische Kraft eine Quelle endloser Erneuerung und Möglichkeiten ist. Eher wie die ganze Geschichte der Sinfonie, könnte man sagen…

Fünf Schlüsselaufnahmen

Wilhelm Furtwängler/Berliner Philharmoniker: vielleicht das furchterregendste Musizieren, das ich kenne; eine Aufführung zu Hitlers Geburtstag im Jahr 1942, die von einer dämonischen Intensität brodelt. Das Ende klingt eher wie ein Schmerzensschrei als ein Jubelschrei.

Roger Norrington/London Classical Players: nach mehr als zwei Jahrzehnten immer noch aufrührerisch und ikonoklastisch; begeistert mit dem paradoxen Schock des Neuen, als die Neunte der Welt zum ersten Mal auf historischen Instrumenten präsentiert wurde.

John Eliot Gardiner/Orchestre Révolutionnaire et Romantique: Ein Beweis für die Bandbreite der Möglichkeiten einer historisch informierten Aufführungspraxis: Gardiners Aufnahme, die nur wenige Jahre nach der von Norrington entstand, ist eher wilder und freier.

Leonard Bernstein/Orchester aus aller Welt: Die Aufführung, die Bernstein mit Spielern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und Amerika am Weihnachtstag 1989 am Brandenburger Tor anlässlich des Falls der Berliner Mauer dirigierte – eine ergreifende „Ode an die Freiheit“ („Freiheit“ ersetzte bei dieser Aufführung „Freude“).

Riccardo Chailly/Leipziger Gewandhausorchester: eine aktuelle und brillante Aufführung, die Chaillys patinagestählte Kreativität mit der großartigen Orchestertradition des Gewandhauses verbindet. Das Ergebnis ist katalytisch phantasievoll – und Sie können diese Kombination diese Woche bei den Proms hören.

Riccardo Chailly dirigiert Beethovens Neunte Symphonie mit dem Gewandhausorchester Leipzig bei den Proms am Freitag, den 12. September.

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links, was bedeutet, dass wir eine kleine Provision erhalten können, wenn ein Leser darauf klickt und einen Kauf tätigt. Unser gesamter Journalismus ist unabhängig und wird in keiner Weise von Werbetreibenden oder kommerziellen Initiativen beeinflusst. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken, akzeptieren Sie, dass Cookies von Dritten gesetzt werden. Weitere Informationen.

{{topLeft}}

{{{bottomLeft}}

{{topRight}}

{{bottomRight}}

{{/goalExceededMarkerPercentage}}

{{/ticker}}

{{heading}}

{{#paragraphs}}

{{.}}

{{/paragraphs}}{{highlightedText}}

- Teilen auf Facebook

- Teilen auf Twitter

- Teilen per E-Mail

- Teilen auf LinkedIn

- Teilen auf Pinterest

- Teilen auf WhatsApp

- Teilen auf Messenger

Schreibe einen Kommentar